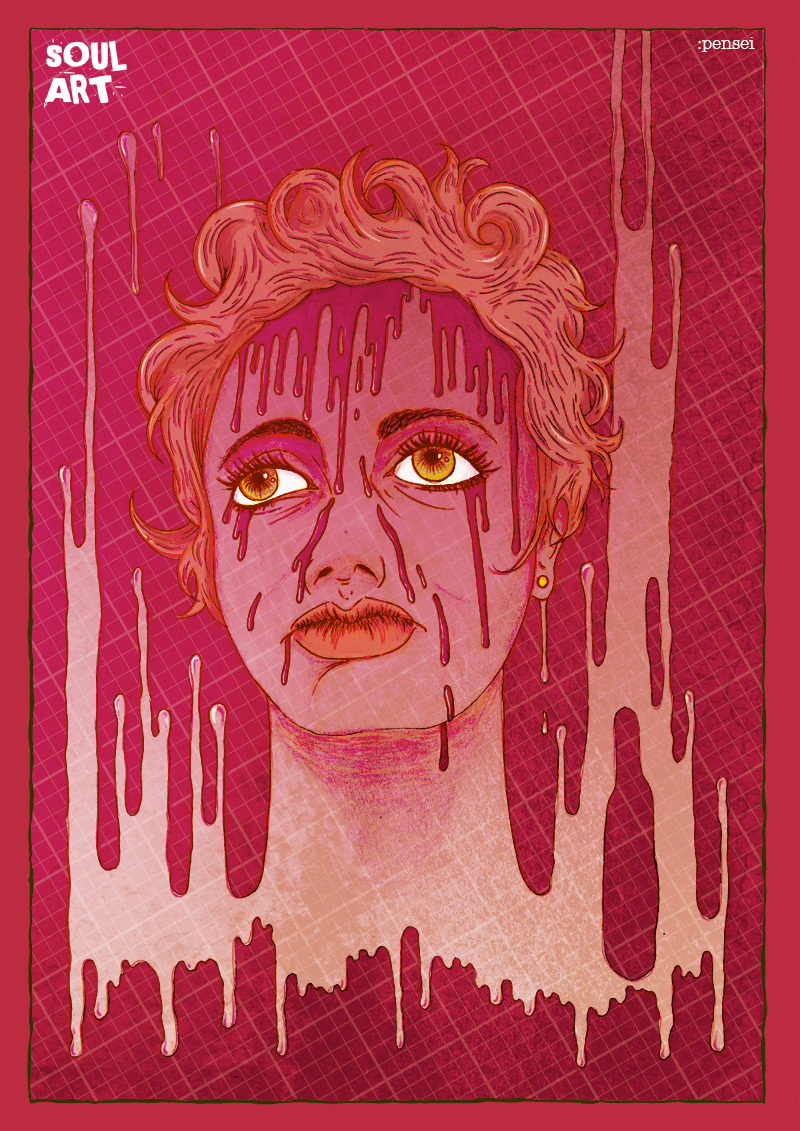

Conto: Robson Alkmim | Ilustração: Filipe Rocha

Naquela manhã de sábado, Silvia acordou sozinha em sua casa.

Sentada num degrau da escada de mármore branco e gelado que levava ao andar de cima do sobrado, ela observava a sala vazia, com a testa vermelha enterrada em meio às barras do corrimão. Todos os móveis estavam arrumados como se ninguém morasse ali há muito tempo. As cortinas ondulavam conforme uma brisa que entrava pela janela entreaberta. A estante lustrosa rebrilhava ao sol, com os livros, os vasos, a televisão, tudo numa ordem irritante.

Sílvia havia vasculhado todos os cômodos da casa por duas vezes. Procurou por seu marido Antônio nos locais habituais; como deitado no sofá da sala lendo um jornal com um pé sobre a mesa de centro, ou cortando o frango para o almoço na pia da cozinha, ou observando a vida dos vizinhos pela janela do banheiro. Gabriel e Mariana, seus filhos de 7 e 8 anos respectivamente, vivem correndo pela casa tacando brinquedos um no outro até causar um ferimento, sempre uma algazarra. E o seu velho pai Manuel, pouco sai do seu quarto, onde uma televisão o entretém em meio aos retratos de sua ex-mulher que morrera há anos de pneumonia.

Se alguém perguntasse para Sílvia o que naquele instante ela estaria fazendo, não saberia responder. Ela perdera a noção de sua rotina. Sua cabeça maquinava em encontrar alguma solução. Sabia que, sendo sábado, sua família poderia ter ido passear. Mas por qual razão a deixaram na cama? Nunca faziam nada sem lhe avisar, quase que como se pedissem sua permissão para viver. Somente ela sabia onde encontrar as roupas que se espalhavam pela casa, somente ela sabia se a temperatura do chá que o pai tomava não lhe prejudicaria a garganta, somente ela sabia os graus dos óculos de Mariana, somente ela sabia que Gabriel gostava da bola de sorvete de chocolate sobre as outras, somente ela tinha todas as chaves da casa, pois trabalhava lá, como revisora e tradutora de textos acadêmicos, enquanto Antônio ia para seu escritório de publicidade no centro da cidade. E, naquele sábado, ficara completamente abandonada como um corpo no cemitério, ela pensa, flertando com ideias macabras.

Ergue-se com dificuldade estalando os ossos dos joelhos e corre escada acima, entra no quarto e observa pela janela o quintal igualmente vazio. Conhece os sons produzidos por cada um da casa e conclui que realmente não há mais nada além dela.

Senta-se na cama desarrumada, as mãos no rosto, a dor de cabeça que sentira ao acordar volta latejante, acompanhada de uma tontura. Corre novamente pelos cômodos da casa, todos com as janelas abertas, iluminados e resplandecendo sua neurose. Abre todos os armários, caixas de baixo das camas, desarruma tudo, mas tem o estranho cuidado de recolocar tudo no seu devido lugar, como se um furação arrumasse sua destruição após sua passagem.

Sílvia para no corredor, sente as paredes se movimentarem, comprimindo-lhe o ar que dificulta sua respiração. O telefone, claro, poderia ligar para o celular do marido; não, não, ele não pode saber de sua situação, ela não gosta de preocupar ninguém com bobagens como estava acostumada com as da família que inevitavelmente ela ajudava a resolver.

Desce as escadas, passa pela sala e para na cozinha. Apóia-se numa das cadeiras, respira profundamente em busca de alívio. Abre um armário e pega uma cartela de analgésicos de onde tira seis aspirinas. A dor cada vez mais encravada em seu ser. Enche um copo de água. As mãos trêmulas levam as aspirinas à boca e ela engole tudo como um aspirador sugando pó.

Ela passa a mão sobre uma faca que se encontra sobre a mesa, abraça-a junto ao peito. Sua agonia se verte em lágrimas num olhar inchado e perdido. Sou jovem, 35 anos, sou trabalhadora, mas tenho um buraco, desgraçado, no peito, desde que… mamãe… morreu…, diz a si mesma; não quero morrer sozinha como ela!, grita, não muito alto, receando chamar a atenção da vizinhança, pois apesar da casa vazia, sente que alguém a observa e ouve seus pensamentos. Um zumbido nos ouvidos lhe impede de pensar em soluções. Sílvia corre pela casa, sobe as escadas, entra no seu quarto, tropeça no tapete da entrada, equilibra-se com passos violentos e fecha a janela. Pensa se deve trancar a porta, mas recusa a proposta, deixa-a encostada, quem sabe alguém? Entra debaixo dos cobertores com a faca na mão. Ela dá dois gemidos ruidosos e aos poucos fecha os olhos.

Por volta do meio-dia, Antônio, Gabriel, Mariana e Manuel chegam em casa. Cada um traz um buquê de flores nas mãos. Antônio diz para os filhos ficarem quietos. Manuel diz que vai preparar o almoço. Gabriel e Mariana confabulam um plano e correm para o quarto de Sílvia, alegres como cachorrinhos. Mas o quarto na penumbra os deixa intimidados, porque já levaram muitas broncas dos pais por causa do barulho que faziam enquanto o casal dormia sossegado. As crianças reclamam com Antônio, que vê sua mulher deitada na cama como a deixara mais cedo; ainda dormindo, deduz. Volta para a cozinha e fala com Manuel sobre sua filha. Ah, tá vendo, ela não deveria ter enchido a cara ontem, você sabe que ela tem problemas com álcool, diz Manuel, chateado, mas conformado. Tudo bem, hoje é aniversário dela, uma festinha de vez em quando não faz mal assim, vamos preparar o almoço e fazer uma surpresa para quando ela acordar, responde Antônio com um sorriso sem dentes, tenso, tentando esconder sua preocupação. Ele reflete sobre nunca ter tido total acesso aos sentimentos da esposa, e como ela gostava de lhe causar surpresas de humor.

Uma pequena mancha vermelha surge, embebedando o cobertor de Sílvia. As crianças entram no quarto com as flores nas mãos.

[popup_anything id="11217"]