Quando fui convidado para ser colunista da SOUL ART, muitas dúvidas vieram, sobre como minha leitura sobre o mundo social e econômico, as quais são fonte de minhas pesquisas, poderiam se encaixar na perspectiva da produtora.

Uma primeira alternativa foi olhar o objeto da SOUL ART e minha atuação profissional e militante ao longo da vida.

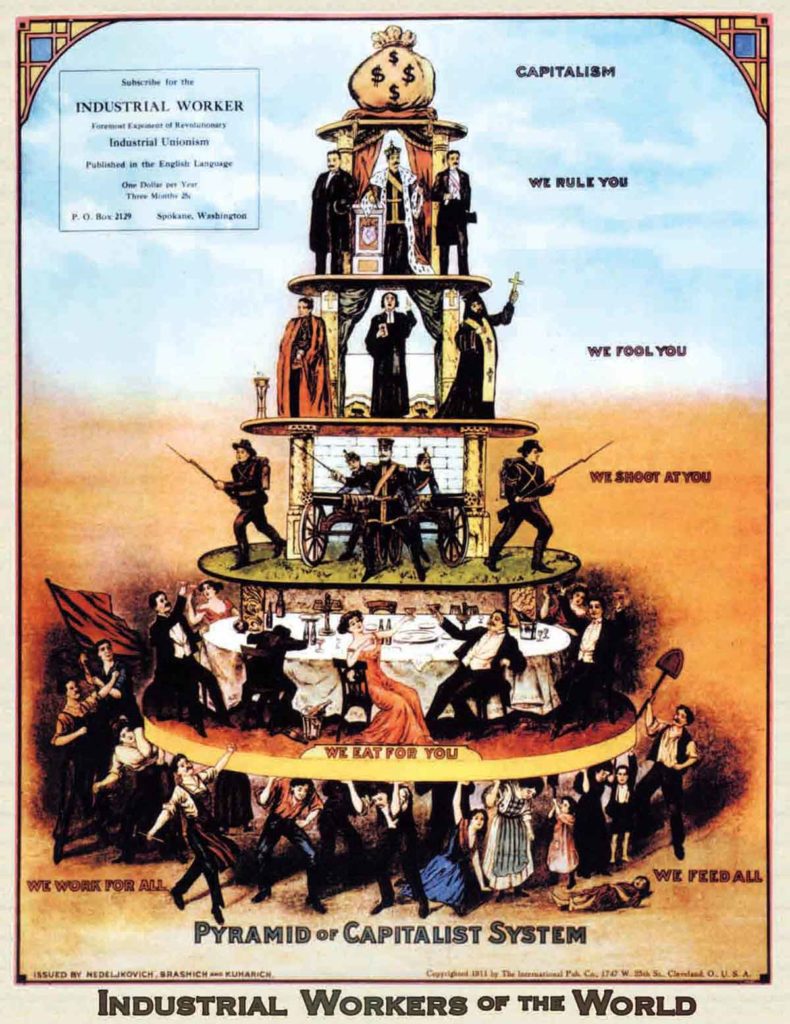

Do ponto de vista acadêmico, uma primeira pista foi a reflexão sobre o convívio social e as relações, que estão carregadas de valores morais, éticos e culturais, mas também medidas pelos meios de troca, como o dinheiro. A própria dimensão que damos ao uso social do dinheiro adquire desde sentidos individualistas até o dom e contra dom, base teórica da lógica da solidariedade; ambos as perspectivas são objetos incessantes da minha curiosidade pelas andanças na metáfora da pirâmide social.

Compreendo o econômico, o político e o social como um fenômeno social e psicológico incorporado, muitas vezes pautando a empatia e a estética que difere o “nós” e os “outros”. As razões sobre a empatia precisam ser profundamente compreendidas e superadas, para que um dia, de maneira quase utópica, possamos efetivamente sentir a dor dos outros e não só dos chegados!

Como a imparcialidade não existe, pretendo apresentar minhas tendências empáticas a partir das minhas origens sociais que, embora não determinantes, são importantes para compreender a linha geral das colunas que acompanharão. Apesar de hoje fazer parte de um grupo restrito de professores universitários, os quais em maioria ainda muito distantes do impacto social que poderiam causar há estigmas sociais que não podem ser renegados, sob pena de traição às origens.

Cidade de Igaci – Alagoas

Meu avô, aos idos dos anos 1940, morador de Igaci em Alagoas, era sanfoneiro dos bons e chegou a tocar para líderes do Cangaço em uma fazenda em que estava; ao pedirem as músicas, foi “ameaçado” caso não soubesse tocar, mas apenas de brincadeira segundo tais líderes, pois o foco eram as riquezas do nobre fazendeiro.

Por fim, exigiram que ele fosse à garupa de Lampião para que mostrasse os caminhos para irem embora e, posteriormente, voltou a pé. Vida difícil na manutenção das estradas de ferro da região, 10 filhos, resolveu ir embora para a região de São José do Rio Preto, no famoso “pau de arara” em busca de “dias mais ensolarados”. Dois anos depois, manda pegar os 10 rebentos, dentre eles meu pai e vão todos trabalhar na fazenda, próxima à fazenda dos ingleses em Américo de Campos –SP.

Dona Diva, minha mãe, filha de retirantes baianos, também trabalhou na roça, na cidade de Dracena-SP, sofrendo a dura vida de bóia fria. Sobre a dura realidade da fome ela contava que “no dia que tinha arroz, não tinha feijão; no dia que tinha feijão, não tinha arroz”, hoje até brincamos com isso, em que eu vou fazendo uma espécie de repente e teste lógico. “Mãe, o dia que não tinha arroz, tinha?”.

Fotografia por Verena Glass

É de se imaginar a dureza da vida deles e, quando um avô conseguia um bom lucro como intermediário de venda de terrenos na região de Dracena, gastava tudo em bebida e popular “zona”, hoje gourmetizada e classificada como “casa noturna” ou ainda com serviços freelancer com um eufemismo mais sofisticado: acompanhantes. Cidade pequena, a história chega aos ouvidos do diretor da escola que retira a “caixa” da estudante Diva, termo esse que significava material escolar gratuito; ela conta com tristeza o abandono da escola pela falta de condições financeiras e excesso de trabalho. Diz minha mãe que vovô se arrependeu, o que é bom.

Como se não bastasse, um irmão que era a referência em casa e famoso na cidade por tratar da saúde gratuitamente ser levado ainda jovem pela leucemia completa um sofrimento que é de milhares de Divas mundo afora, mas que também faz das delas umas fortes.

Conto essa breve história para poderem compreender que, em alguma dimensão, como dizia Elis Regina “ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais”. Nascido e criado na cidade de Guarulhos, que é em si uma grande periferia com apenas poucos bairros nobres, filho de um trabalhador de roça que virou operário de uma gráfica com baixa remuneração, tive o privilégio de já ter um cardápio alimentar mais variado (mas nem tanto!), poder estudar até o ensino médio em uma escola pública e poder sonhar mais alto com o suporte deles.

Trabalhei em uma metalúrgica dos 15 aos 18 anos (vida difícil, problemas na coluna e problemas de estômago que persistem em me acompanhar desde então – mas não é a roça!); uma grana guardada, apoio dos pais, cursinho e o ingresso na USP e, posteriormente uma pós-graduação na UFSCAR. Ao viver o mundo acadêmico, pude perceber que ser intelectual não estava necessariamente vinculado à ciência, pois por vezes, ouvi raciocínios construídos em cima de sensos comuns muito superiores ao que observar em muitos doutores ao longo da minha trajetória; a combinação dos dois universos é uma utopia que persigo.

Nesse ponto, em geral o sucesso de nossas carreiras ofusca que tal caminho é construído por um longo trajeto de suportes coletivos: o avô sanfoneiro, a mãe dona de casa nos hospitais comigo, o pai operário, os professores que mesmo mal remunerados me ensinaram e apoiaram, os amigos que ajudaram, o grupo escoteiro que contribuiu com valores, os valores da caridade na igreja que hoje não mais participo, os movimentos sociais e ambientalistas que me ensinaram coisas que jamais pensaria. Sem esse trajeto todo provavelmente não seria o que sou, mas isso depende do quão abertos estamos a nos sensibilizar pelas experiências que a vida nos permite.

Escolhi discutir assuntos críticos na fronteira entre o político e o econômico, focado nas fontes da desigualdade social na maior profundidade possível para, por fim, buscar responder perguntas simples, como uma história que conto sobre um dos movimentos que participei.

Quando fazia parte do grupo dos Vicentinos da Igreja Católica, fazíamos visitas às casas das pessoas para saber o que precisavam – fomos recebidos por uma senhora muito pobre, casa de madeira, esgoto a céu aberto, poucos móveis e eletrodomésticos e, principalmente, falta de comida. Para nossa surpresa, fomos recebidos com um grande sorriso. A gentil senhora abre a geladeira: havia apenas uma jarra de ki-suco (aquele em que não havia diferença de sabores, mas de cores!) pelo fim e um pacote de bolachas com umas quatro ou cinco bolachas.

Pois ela pegou quatro copos, colocou um pouco de suco para cada um e seu último alimento, a bolacha (biscoito para os cariocas, crême craqui no “aportuguesamento popular do inglês”) e nos serviu. Não preciso descrever o significado desse gesto (foi paradoxalmente a melhor refeição que já fiz!) e como me sinto semelhante a essa lógica: tamanha solidariedade que, ao subir um degrau, essa senhora ainda é capaz de olhar para baixo. Resolvi então subir mais alguns degraus e também estender a mão para baixo em meio a um mundo que insiste em, após a subida, chutar a escada.

Logo, pretendo nesta coluna ao mesmo tempo contribuir com o que mais sei fazer, mas valendo-se da menção às artes, documentários, da fotografia e outras linguagens para emitir reflexões sobre como a complexidade das linguagens eruditas e técnicas carregam muitas vezes uma perversidade intrínseca entre o “nós” e “eles”.

Há uma pseudo neutralidade da tecnicidade estatística e matemática que se desdobra diretamente na geladeira vazia e à meia jarra de ki-suco que precisa ser compreendida.

Arte por Eric Drooker

Quem sabe um dia, para cada anúncio político ou econômico, a maior parte da sociedade possa ouvir e pensar “isso ai ajuda a termos uma sociedade mais justa e igualitária ou não vai ajudar” e, então, sempre fazer opções e pressões para que nossa sociedade seja mais justa e igualitária.

Estarei satisfeito de dar uma contribuição mínima à “vulgarização” dessas linguagens e desvendar seus vieses subjacentes; falharei por vezes pelos vícios de origem e pelos vieses muitas vezes enfadonho da academia, mas será um prazer continuar tentando.

Até o próximo texto, daqui a 15 dias pessoal.

[popup_anything id="11217"]