Black Mirror, criada por Charlie Brooker para o Channel 4, em 2011, a série é um grande sucesso de crítica e público. Veiculada na Netflix, chega agora à quarta temporada. Mas o que a faz singular?

Embora seja uma série de ficção científica, seus enredos exploram diferentes realidades não tão afastadas do tempo presente. É possível pensar que o futuro apontado em Black Mirror foca duas décadas ou até menos. Embora ela lembre os antigos telefilmes episódicos de “Além da imaginação” (antológicos programa de ficção científica e fantásticos), está calcada num realismo possível.

Em 29 de dezembro de 2018, a Netflix estreou seis novos episódios instigantes, muito aguardados da série. Mantem o alto nível do que foi criado, e hoje virou algo que seus aficionados já estão denominando “estilo Black Mirror”.

Tratarei abaixo dos episódios, como sempre, com spoiler, portanto, caso não tenha assistido, não leia o que se segue, pois um dos elementos mais interessantes da série, é que sempre nos surpreende.

Episódio 1: USS Callister

Robert Daly é o programador responsável por criar um jogo de realidade virtual que permite, a partir DNA, reconstruir um avatar não apenas idêntico o humano, mas portador de suas características físicas e consciência. Dentro e fora do trabalho ele vive uma vida banal, prosaica, sem respeito do sócio e dos funcionário/colegas de trabalho. Daly é um nerd solitário, negligenciado na empresa que ajudou a criar, incapaz de se impôr mesmo quando se encanta por Nanette Cole, uma nova funcionária grande fã de seu trabalho. Dentro do jogo Infinity, entretanto, Daly é o comandante da nave do seu programa preferido, que desligado da Internet, ele “customizou” para ser seu mundo ideal: o espaço sideral onde ele é o piloto comandante da nave USS Calister.

Introduz-se, então, o universo paralelo pleno de possibilidades, tema recorrente de Black Mirror. Mas “USS Callister” é uma cópia (e de certo modo, uma parodia) de Star Trek, até pelo seu visual sessentista, colorido, brega e sexista. Comandante tirânico e violento, Daly controla as cópias digitais de todos aqueles colegas de trabalho, que no plano da realidade o desprezam. Ele pode, deste modo, não apenas realizar a suplência de suas frustrações, mas se vingar de todos aqueles que o ignoram/desprezam no mundo real.

“USS Callister” talvez seja um dos episódios mais inusitados, pelos elementos de sátira e paródia do enredo encenado com efeitos digitais sofisticados.

Abuso de poder, assédio sexual e moral, invasão de privacidade e “ciberbullying” conectam o espectador com escândalos ocorridos na atualidade, nos EUA. Inegável que há algo de Donald Trump não apenas no aspecto físico do ator escolhido para representá-lo, mas também no autoritarismo narcisista do capitão Daly, em sua canastrice e em suas explosões infantis de ira.

“USS Calister” traz diversas camadas interpretativas, entretanto, traz também uma crítica velada aos fãs de Star Trek, no ódio que tem pelas modificações efetuadas da passagem da série televisiva para o cinema. Interessante observar que no desfecho do episódio, o comandante fica preso e condenado a uma eterna solidão neste universo sessentão, enquanto os “avatares”, depois de astutas estratégias, conseguem libertarem-se, entrando na “rede mundial”. Surgem então repaginados na tela com aquele “flare” típico dos filmes de J. J. Abrams, uma alusão a própria readaptação da série que tantos sectários conservadores e xiitas criticam. Nanette se torna a comandante da nave, e ao entrar no jogo, discute com um jogador do mundo real, irritado por ter que “competir” com uma mulher que está no comando do jogo/nave. Mais uma crítica ao mundo “gamer”, extremamente sexista.

Episódio 2: Arkangel

Numa mesa de parto, Marie, incapacitada para o parto normal, se vê obrigada a se submeter a uma cesariana para dar a luz a pequena Sara, sua única filha e fruto de “uma produção independente”. Tal abertura, indica o medo de perder a filha, e já assiná-la a obsessão pela maternidade e o medo de Marie de não estar sobre o controle dos acontecimentos. Anos se passam e após perder temporariamente a filha num parquinho, Marie decide instalar um sistema (Arkangel) no cérebro da filha, que lhe permite monitorá-la através de um tablet. Tal dispositivo lhe fornece uma série de informações: a localização da menina, seu nível de saúde, além de “assistir” a tudo o que passa pelos olhos da filha. Reluta inicialmente, mas terminar por usar um recuso que distorce imagens e palavras violentas ou impróprias, possíveis fontes de estresse da criança. Logo Marie se encanta com o aparelho, levando-o a todo canto, tornando-se obsessiva no controle da filha e se divertindo ao poder “viver” tudo o que Sara vivencia. Quando a filha entra na pré-adolescência, entretanto, o resultado dessa vigilância contínua é uma Sara “castrada” para o mundo, sem iniciativa, sem poder de decisão, com um crescente ódio à mãe controladora, o que irá piorar quando vier descobertas como sexualidade, drogas, etc.

Arkangel trata, portanto, da hiper proteção exercida, já hoje, por diversos pais, como o monitoramento que ocorre nos celulares, GPS’s, redes sociais e bloqueadores de conteúdo que julgam impróprios aos filhos. Trata do desejo de impedir que qualquer sofrimento atinja aos filhos, e consequentemente, poupá-los das frustrações e perigos do mundo real. Tal controle abusivo (e invasivo) de Marie cria uma Sara inicialmente “inábil” para viver no mundo e, posteriormente, ávida por experimentar com intensidade as emoções, por mais perigosas que sejam. A tensão e violência crescente do episódio, a hiper dependência da mãe para com filha e ao seu controle, suas ações nada éticas (tudo em prol do que julga o “bem” da filha), encaminha o episódio para um final violento, previsível, mas perturbador.

As relações entre pais, filhos e tecnologia são, portanto, contemplados de modo brilhante em Arkangel, um episódio que instiga profundas reflexões sobre a interferência da tecnologia nas relações humanas.

Episódio 3: Crocodile

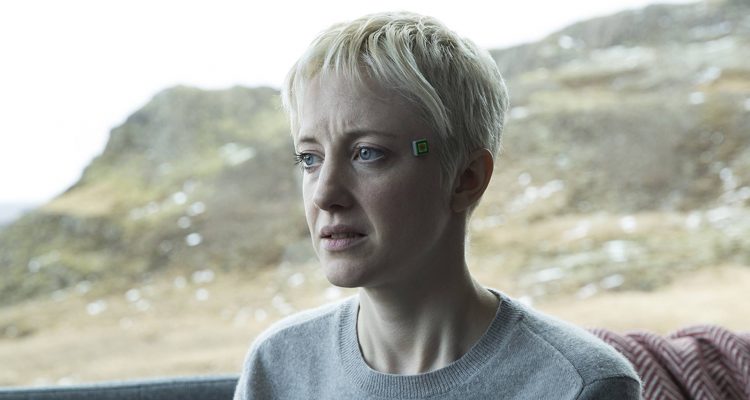

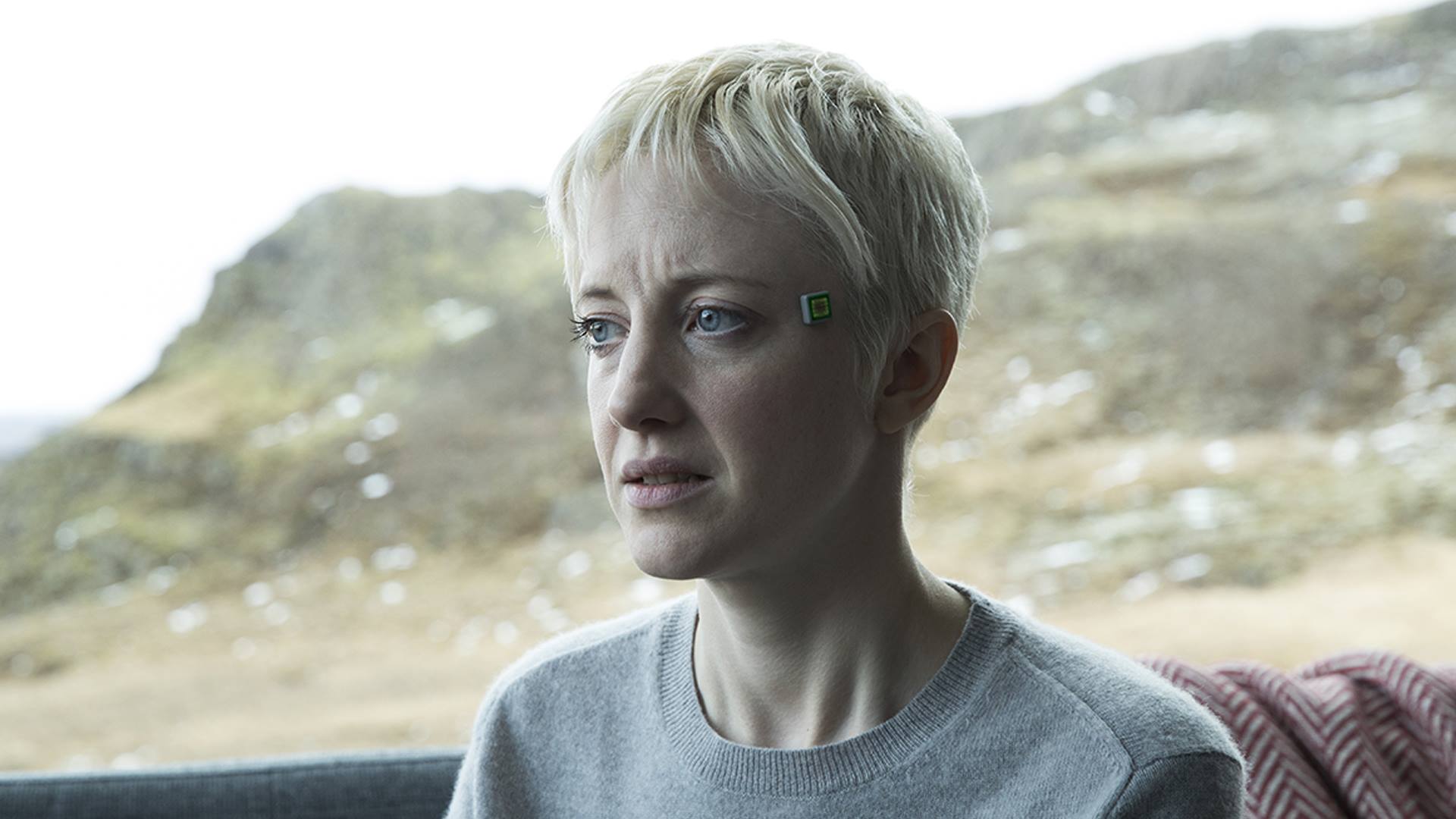

Filmado na paisagem gelada da Islândia, com vales desérticos, lagos gelados, horizonte amplo e estradas sinuosas, “Crocodile” é, visualmente, o episódio mais sofisticado da quarta temporada. Frieza e distanciamento se casarão perfeitamente com a “gélida” Mia Nolan, a protagonista da trama. Quando jovem, interpretada brilhantemente por Andrea Riseborough, ao sair bêbada de uma rave com o namorado Rob, atropelam um ciclista numa estrada deserta. Por estarem ambos bêbados, é convencida pelo rapaz a lançar corpo e bicicleta num lago próximo. Muitos anos depois, Mia já casada, com um filho pequeno e com uma carreira de sucesso como arquiteta, no intervalo de um evento que homenageia, recebe a visita de seu antigo namorado. Ex-alcoólatra, Rob pretende expiar a culpa do crime enviando uma carta à esposa do sujeito. Levada pelo desespero (pois sabe que a carta seria facilmente rastreada), Mia o mata. O objetivo de proteger sua família e reputação parece movê-la, mesmo assim ela se esmera em criar um álibi para noite do crime.

Da janela, contudo, ela vê um atropelamento e suspeita ter sido vista de alguma janela em frente. Consegue livrar-se do corpo, mas do outro lado da cidade, uma agente de seguros (Kiran Sonia Sawar) começa a investigar acidentes. Ela utiliza uma máquina capaz de reproduzir visualmente a memória das testemunhas, de modo que lentamente, chega até Mia, por motivos diferentes dos seus crimes. Numa grotesca série de erros, Mia – com um olhar sempre lacrimoso, semelhante ao dos crocodilos quando devoram suas vítimas – vai de crime a crime, cometendo atos cada vez mais violentos, cruéis e inumanos.

A tecnologia invasiva torna-se o gatilho para ferocidade. Mas não é a tecnologia a inimiga, intrusiva, ela se torna implacável. A questão ética do uso da tecnologia contraposta a amoralidade de Mia, sempre ávida por se safar, é posta cena a cena. Seus extremos de violência e crueldade, por traz da aparente fragilidade, faz com que torçamos pela tecnologia.

Um dos episódios mais tensos da temporada, a ironia final, e questionável do ponto de vista da plausividade, é inusitado, tenso e apaziguador para o espectador.

Episódio 4: Hang the DJ

Depois do violentíssimo “Crocodile”, um respiro. Dois jovens, Amy e Frank, começam a utilizar um aplicativo de encontros românticos. No mundo em questão, o aparado circular é obrigatório para que os “casamentos” sejam admitidos socialmente. Este aplicativo, ao ser acionado logo no primeiro encontro do casal, determina quanto tempo durará a relação entre ambos, cabendo ao usuário cumprir sua determinação. Há sempre “agentes do sistema” em torno, vigilantes quanto ao cumprimento das instruções determinadas pelo aparelho: onde o casal deve ir, o que comer, dormir, quando encerrar o encontro. O objetivo é que os interessados passem por uma série de relações até encontrarem o seu “par ideal”, estatisticamente compatível. Após perceberem que o tempo que o aparelho/computador estabelece não é suficiente para o que sentem, Amy e Frank decidem enfrentar tal sistema. Esse se revela repressor/ameaçador àqueles que não cumprem o que determina, o que obriga o casal a ação radical de fugir da cidade, escalando os grandes muros que a cercam, forma de viver seu amor livremente, sem o controle da máquina/sociedade.

A piscada da série é para aplicativos de encontro como Tinder, Happn, Kickoff, OkCupid, Grindr e Wapa, portanto, para questão do uso da tecnologia para “encontro de casais”, com sua capacidade de filtrar e/ou determinar afinidades de modo veloz e superficial.

Numa maratona de relações longas e insatisfatórias, sequências de sexo casual, decepções e frustrações em série, os protagonistas seguem se reencontrando conforme determinado pelo aparelho. Logo, passam a tecer conjunturas sobre sua real eficiência. Com sagacidade, a garota consegue perceber que determinados padrões se repetem neste universo, até que finalmente, apaixonada, decidem romper com este universo.

“Hang the DJ” está literalmente ligado a “San Junipero” (aclamado episódio da 3a temporada, ganhador de um Emmy), até por focar o tema do amor; e, do início ao fim, manter um tom marcado pela esperança da união do casal. O aparelho que projeta imagens e consciências, entretanto, não refere-se somente ao “universo reservado” de “San Junipero”, ele é o mesmo de “USS Callister” e de “Black Museum”, último episódio da temporada.

O mais elogiado dos episódios da quarta temporada, “Hang the DJ” destoa dos demais pelo otimismo que termina por constituir uma inesperada história de amor com direito a um desfecho harmonioso e reconfortante. O episódio encerra ao som da música “Panic”, de The Smiths, cujo refrão dá título ao episódio.

Episódio 5: Metalhead

Um episódio que parece ter saído do universo ficcional de Philip K. Dick.

A fotografia em preto e branco em autocontraste em HDR, reforça a ideia de mundo artificial e distópico, ameaçador e violento. Uma mulher de meia idade (Maxine Peake) desloca-se a um armazém com outros dois homens com o objetivo de conseguir objetos de valor para a família que a espera em casa. O armazém, entretanto, está sobre o controle daquilo que chamam de “cães”, na verdade equipamentos tecnológicos letais, já que altamente inteligentes, cuja função incansável é matar qualquer humano que encontrar.

Trata-se, portanto, de um mundo dominado por máquinas de extermínio de humanos. Tematiza-se o poder da tecnologia de ultrapassar os seus limites, torna-se fora de controle e voltar-se contra ele. O episódio não explica quem a produziu, por que e para que as máquinas procuram a aniquilação dos seres humanos. Há uma excelente construção de um universo, embora o episódio não o desenvolva em profundidade, sem esclarecer a motivação dos exterminadores. A coragem, perspicácia e gana da protagonista, uma mãe de família “aparentemente” comum, seu desespero evidente e seus parcos diálogos cheios de afeto, eletrizam a narrativa. Trama profundamente visual, focada na ação e no sacrifício final.

Desesperançoso, violento, se há uma moral captável no episódio, está no fato de apesar das máquinas terem dominado o mundo, a humanidade essencial do homem (seu afeto) permanece a mesma.

Episódio 6: Black Museum

O episódio final é, de certo modo, autorreferente a Black Mirror pois, perdido no meio de uma velha estrada, encontra-se um museu que guarda objetos tecnológicos que causam danos e levam os seres humanos ao desespero, à loucura, à violência e à morte. Há inclusive objetos das tramas anteriores em exposição.

Rolo Haynes (Douglas Hodge) é o proprietário do chamado ‘Black Museum”, com seus artefatos tecnologicamente avançados (alguns criados pelo próprio Haynes) responsáveis por arruinar diversas vida. Nish (Letitia Wright) é a garota solitária que para no posto ao lado do museu para recarregar seu carro e decide visitá-lo. Única visitante, ela ouve Rolo dissertar sobre as bizarras e violentas histórias envolvendo objetos.

A base de inspiração desta narrativa parece ser “Creepyshow “(Contos da Cripta), filme episódico de 1982, criado por George Romero e Stephen King, baseado em quadrinhos de horror. O humor negro, tosco e grotesco segue a mesma linha de “Creeyshow”, compondo uma antologia dentro da antologia Black Mirror. Este episódio é composto de três histórias curtas que brincam com o potencial da mente humana e como esta pode ser ameaçadas pelas novas tecnologias. Elas surgem em flash back quando Rolo é indagado sobre um objeto, e conta sua origem para Nish.

O tom absurdo, de pastiche, de grotesco, retira o realismo crítico que a série abarca mais constantemente. A narrativa, por ser mais insólita, inconsistente, piora bastante com seu final “pretensamente” vindicativo e reparador. Apesar de um dos mais apreciados, é inegável ser o mais pobre como metáfora da contemporânea, não sendo nada além de um episódio de violência gratuita e de entretenimento banal, como o próprio “Black Museum” se propõe ser.

CONCLUSÕES

Há um pessimismo (presente principalmente nas duas primeiras temporadas, e em alguns episódios da segunda e terceira) sobre o modo como as tecnologias terminarão não apenas por transformar os homens, mas dominá-los e/ou subjugá-los.

Os avanços tecnológicos apontam para um futuro que não merece elogia e comemoração, neste sentido, Black Mirror faz uma crítica e um alerta sobre os efeitos – principalmente negativos – da tecnologia no trabalho, na política, nas relações afetivas, no modo de ser do homem. Neste sentido, sua especulação aproxima a série da temática de Philip K. Dick, destoando desta por que as referências não estão tão distante no tempo, mas calcadas em mudanças que estamos vivenciando na atualidade. Por isso seus episódios nos soam como alegorias, metáforas do presente, já que trazem questionamentos análogos aos que começamos bem recentemente a fazer.

No futuro especulado por Black Mirror, a possibilidade de imersão, transferência e manipulação da consciência do homem (sua mente e memória) para além da realidade concreta, ou seja, do plano virtual, permitirá ao homem viver numa realidade construída, mas em grande parte pré-determinada e controlada.

Neste “admirável novo mundo”, as primeiras coisas a que o homem abdicará serão: sua liberdade, sua privacidade, sua autonomia. Exterminada a privacidade (com um controle intensivo de todos os movimentos do indivíduo/cidadão, inclusive de suas memórias e consciência) o que ditará seu destino será o Sistema (Corporações, Estados Opressores, Mídia manipuladora, etc). Comandadas ou não pelo homem (ou a serviço do que quer que seja) máquinas de matar serão ameaças cada vez mais concretas, como já começam a ser hoje os drones.

São esses elementos tão próximos de nós, que configuram as bases das distopias apontadas por Black Mirror, e que nos dizem que o fantástico está não nos avanços tecnológicos em si, mas no que faremos com eles; pior que isso: tirado o controle de nossas mãos, o que eles farão de nós.

[popup_anything id="11217"]