O que é o Amor na era da banalização? Numa época em que a privacidade tem deixado de existir e uma dorzinha de cabeça é motivo para ser noticiada em todas as redes sociais por qualquer um? Será que o amor e a atenção de uma só pessoa já não são suficientes para abarcar todo um leque de carências afetivas? Geralmente as pessoas não estão preparadas para a solidão, muito menos para abdicar de alguém que ama. A iminência da perda pode ser apavorante, principalmente numa idade avançada e quando a pessoa que viveu ao seu lado toda a vida já não te reconhece mais, e a morte é inevitável.

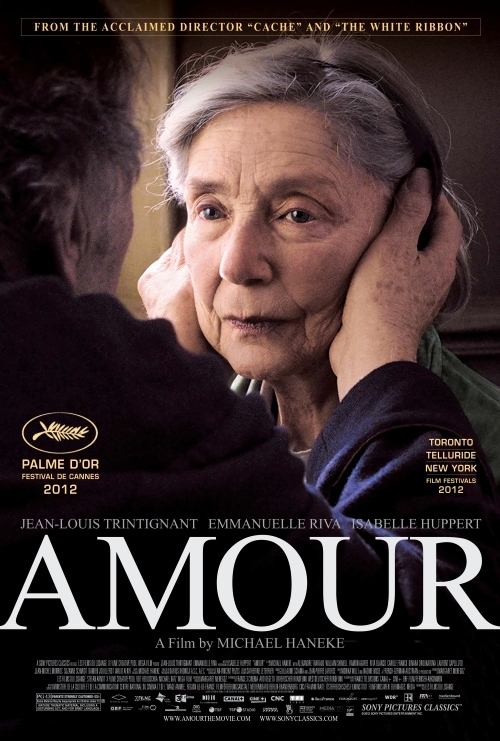

Michael Haneke nos coloca dentro da vida de um casal de idosos, Georges (Jean-Louis Trintignant) e Anne (Emmanuelle Riva). Ele, ex-musicólogo, ela, ex-professora de piano. Vivem num grande apartamento em Paris, saem para assistir ao concerto de música clássica, conversam sobre o passado, falam da filha distante (Isabelle Huppert), enfim, vão passando a vida. Mas Anne, num dia, é atacada pelo “Mal de Alzheimer”, seu lado direito fica paralisado, sua comunicação fica cada vez mais escassa, juntamente com seus movimentos.

Anne, no começo do filme aparece morta em sua cama, já sabemos o que lhe irá acontecer, o fim, pouco importa, o que Haneke nos mostra é qual o limite do sacrifício de Georges para manter sua mulher viva, seu amor, o sentido de sua própria existência. A outra questão é realmente a velhice, tão próxima a nós, mesmo sendo jovens. A dificuldade das personagens é imensa, o corpo tem dor, não obedece, a memória engana. Nós sentimos isso naquele apartamento, quase nunca sabemos exatamente o que se passa dentro da cabeça de Anne e Georges, Haneke não nos entrega essa compreensão, somos testemunhas da degradação.

A história de um casal que se fecha do mundo para viver seus últimos dias junto. Li uma crítica no “New York Review” dizendo que Haneke transforma o casal em algo angelical para nos conduzir a um final terrível, mas, aceitável. Ora, não é de se admirar uma visão atrofiada como esta num país que não sabe lidar com seu moralismo, mas dá pra estender para muita gente este pensamento. Primeiro, Haneke em diversos momentos mostra que a vida a dois jamais fora perfeita, há conflitos fortíssimos, a questão é que não são explorados. Basta Anne dizer que, para ela, George (um homem aparentemente dedicado) às vezes é um monstro, para termos uma noção de como as coisas são difíceis para os dois e que há rusgas escondidas.

Michael Haneke é um diretor que parece ter atingido o auge de seu próprio estilo. Aos 70 anos, tem no currículo filmes que criticam a sociedade duramente, mas não faz discursos morais, não faz como a própria sociedade que banaliza a violência, o amor, o sexo, o dinheiro, as ideias, etc., Haneke nos faz pensar mostrando aquilo que já conhecemos, provocando no espectador sentimentos dúbios em relação às personagens, acompanhando suas trajetórias, esperando para ver até onde chegarão, e no fim, ficamos com a cena do ato desesperado, do inevitável, como se o homem não pudesse travar seu próprio destino, todas as escolhas feitas levarão a um fim que, se não conhecêssemos o que veio anteriormente, teríamos banalizado, como todas as coisas que sabemos parcialmente. Por exemplo, se transformamos “Amor” numa notícia, provavelmente a mídia daria esta manchete: “Num apartamento fechado polícia encontra idosa morta sobre a cama”. Ninguém saberia exatamente o que aconteceu antes. Seria mais uma notícia qualquer, haveria interesse, claro, mas logo seria descartada e outro assunto para tomaria conta do nosso passatempo. Toda uma história de um casal com suas nuances seria desconhecida.

Por isso é impressionante tenha sido indicado ao Oscar em em 5 categorias: Filme do ano, direção, atriz principal, roteiro original e filme estrangeiro (apesar de ser todo em francês, o filme é de um diretor austríaco, e escolha da Áustria para concorrer ao Oscar). O filme ganhou a Palma de Ouro em Cannes, tudo bem, o europeu aceita bem seu próprio cinema, mas quebrar a barreira de Hollywood é um feito, não inédito, mas nesses tempos cada vez mais banais, voltando ao começo da matéria, um filme que lida com o amor de uma forma não-piegas e realista, é um filme sincero. Pode não ganhar nada nesta premiação, mas o recado ao mundo já está dado. E, de certa forma, mostra uma fadiga do próprio cinema americano, já que no ano passado o vencedor foi a muda co-produção franco-americana “O artista”.

“Amor” estreia nesta sexta-feira aqui no Brasil.

Mas, como o Oscar é uma competição legal, fica aqui minha torcida por Emmanuelle Riva, eternizada por “Hiroshima Mon Amour”, de 1959, do diretor Alain Resnais.

[popup_anything id="11217"]